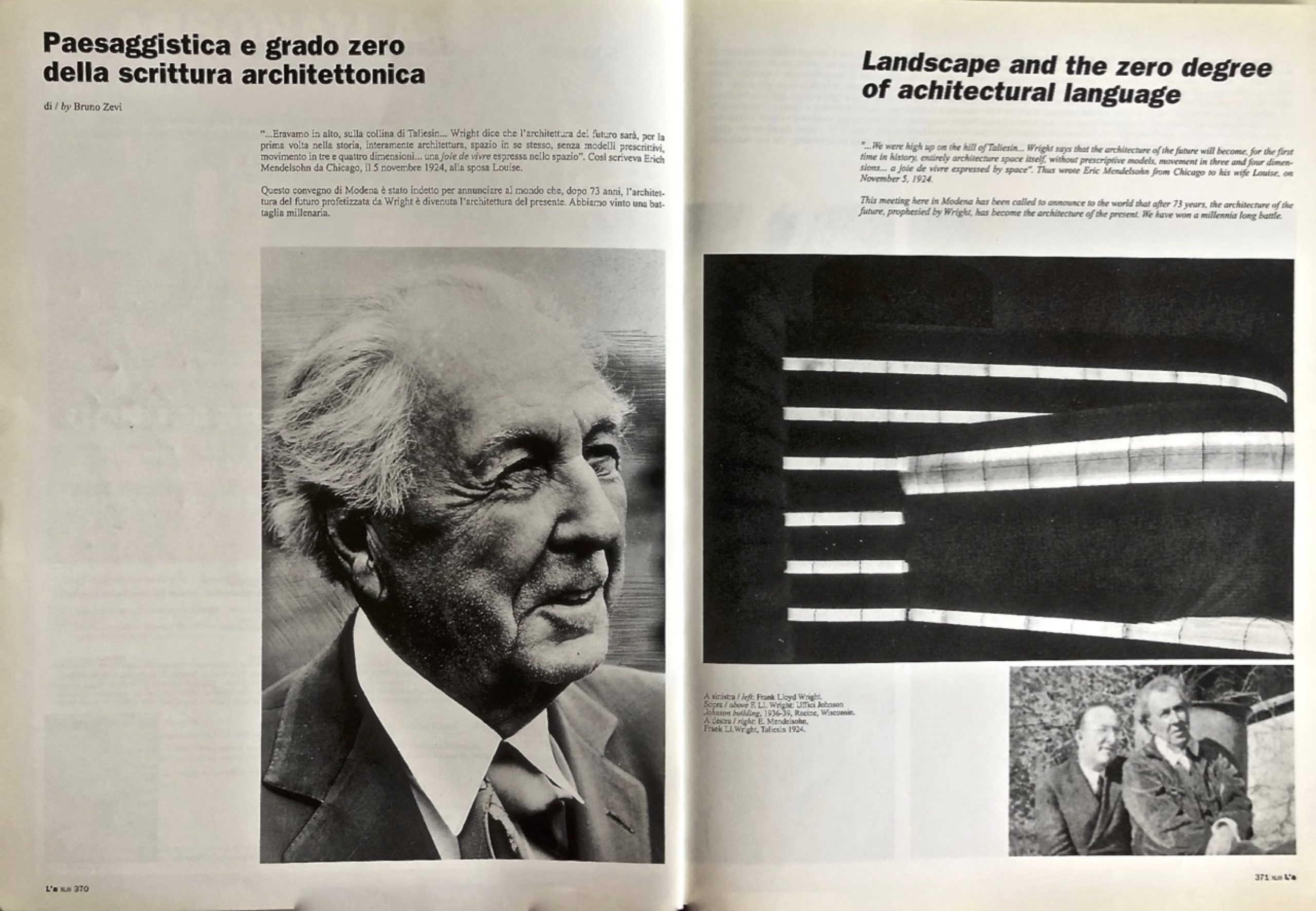

“…Eravamo in alto, sulla collina di Taliesin… Wright dice che l’architettura sarà, per la prima volta nella storia, interamente architettura, spazio in se stesso, senza modelli prescrittivi, movimento in tre e quattro dimensioni… una joie de vivre espressa nello spazio” Così scriveva Erich Mendelsohn, il 5 novembre 1924, alla sposa Louise. Questo convegno di Modena è stato indetto per annunciare al mondo che, dopo 73 anni, l’architettura del futuro profetizzata da Wright è divenuta l’architettura del presente. Abbiamo vinto una battaglia millenaria.

Vedi la Relazione integrale in Pdf Italiano ed Inglese

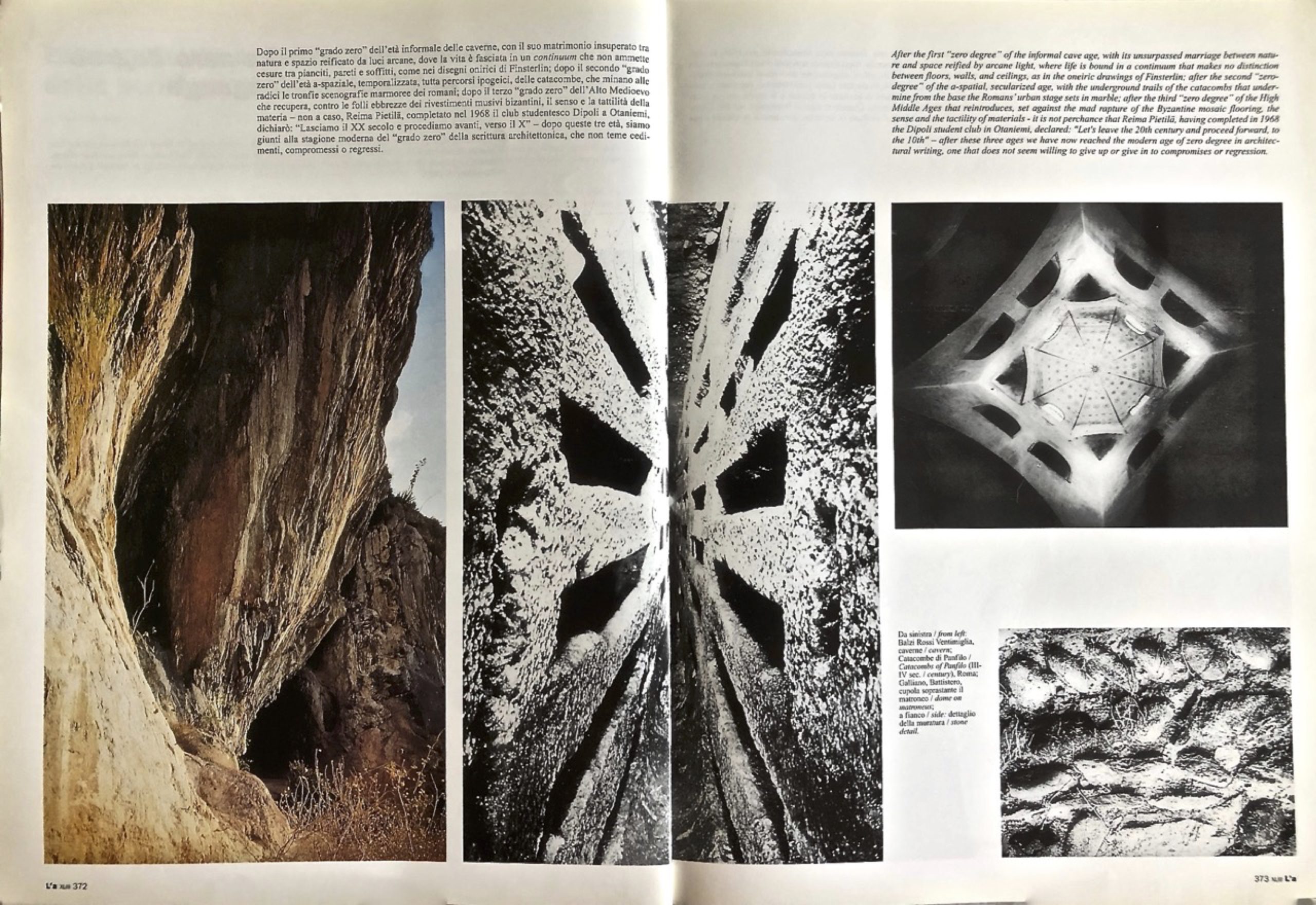

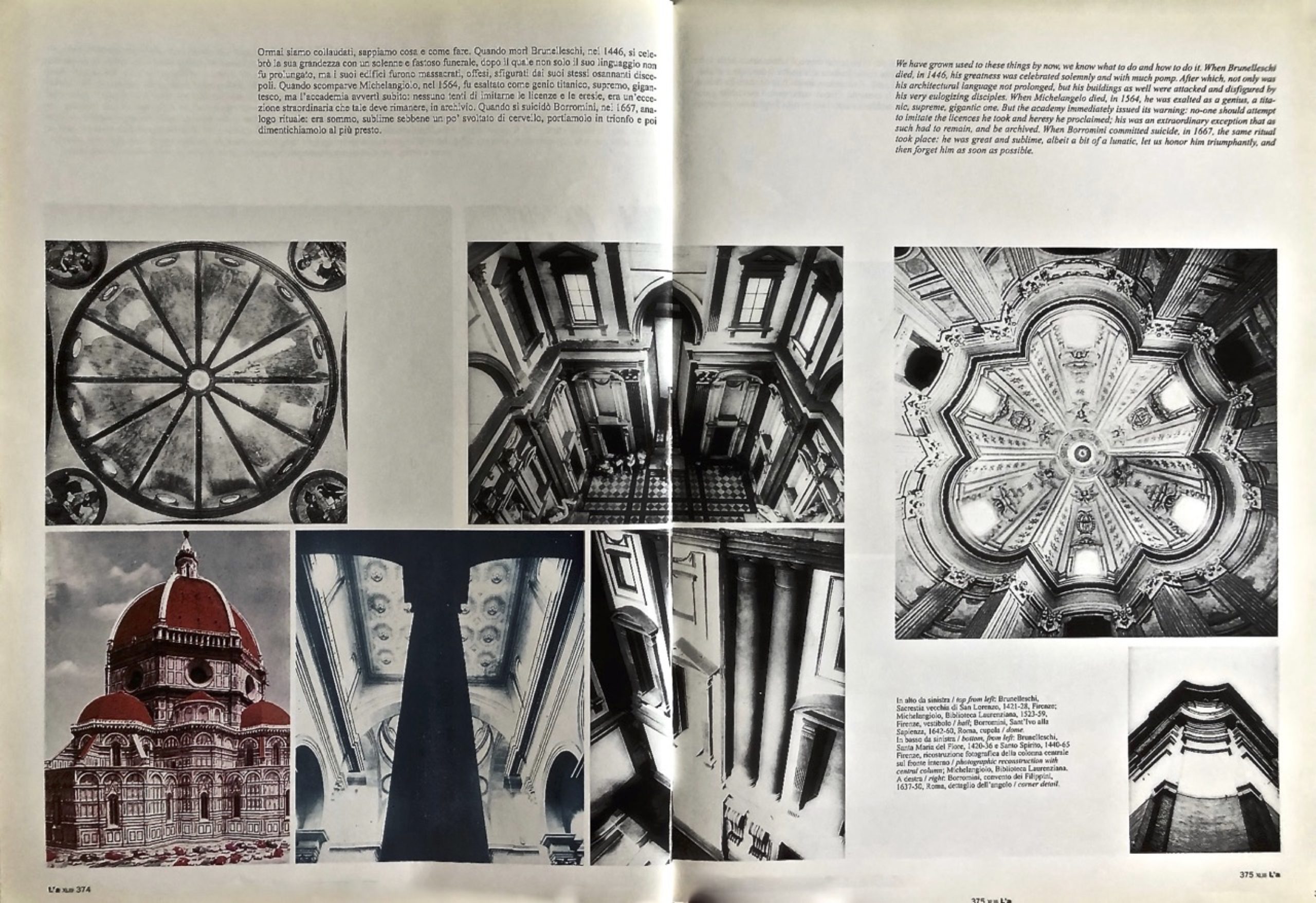

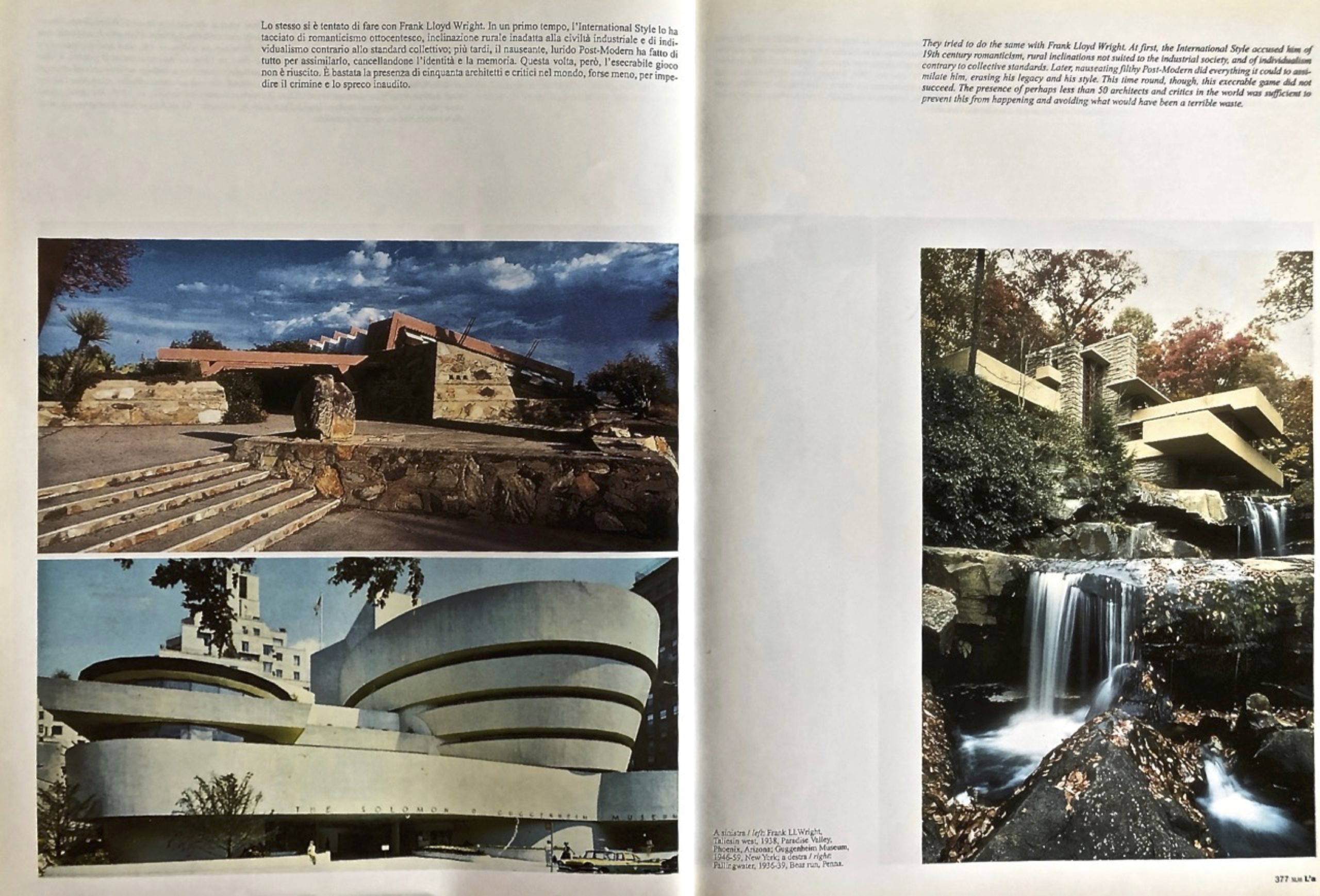

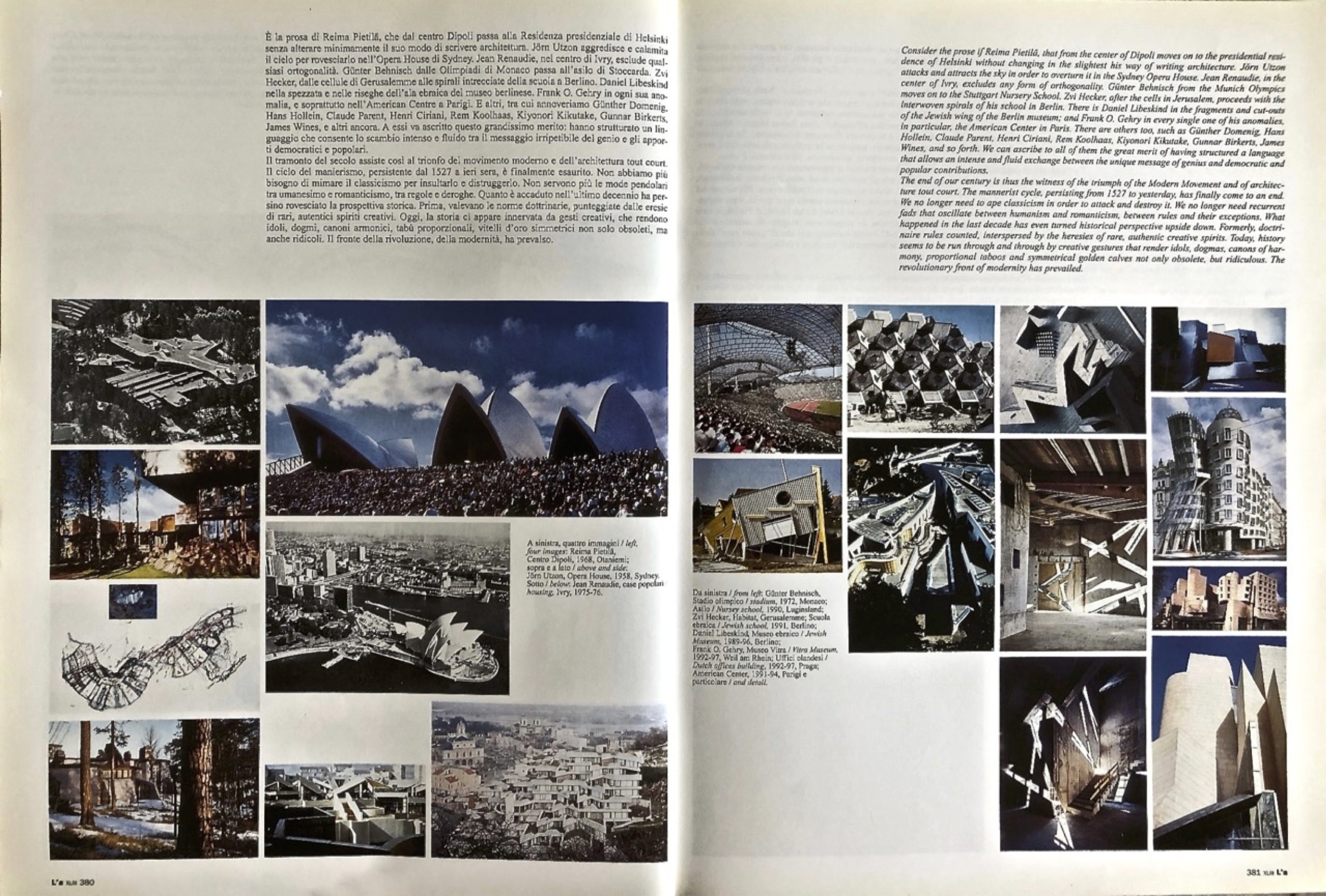

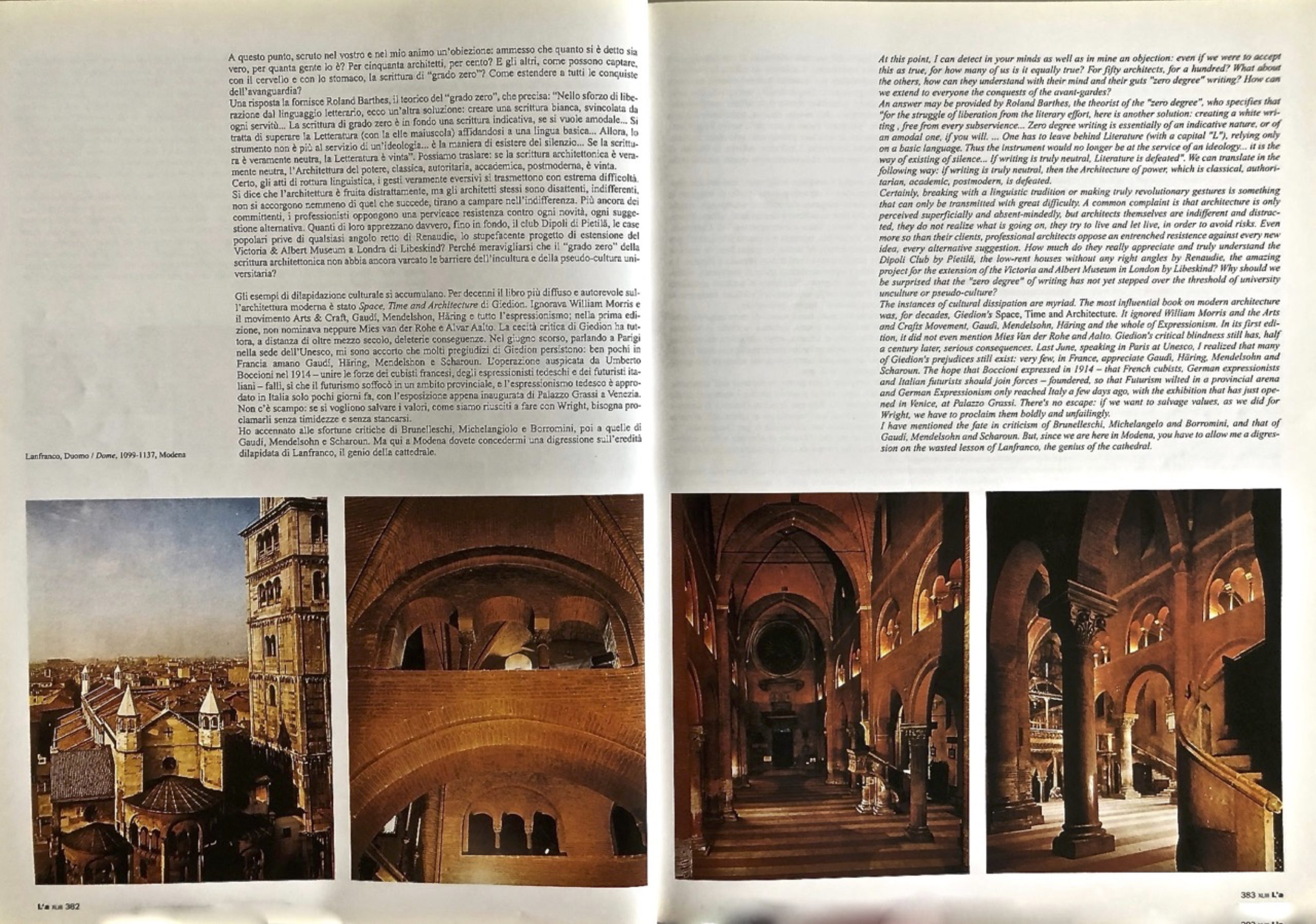

Dopo il primo “grado zero” dell’età informale delle caverne. il secondo dell’età temporalizzata delle catacombe, il terzo dell’età decostruita e frammentata dell’Alto Medioevo – non a caso Reima Pietilä, completato nel 1968 il club studentesco Dipoli a Otaniemi, dichiarò: “Lasciamo il XX secolo e procediamo avanti, verso il X” – siamo giunti alla stagione moderna del “grado zero” della scrittura architettonica, che non teme confronti, compromessi o regressi. Oramai siamo collaudati. sappiamo cosa e come fare. Quando morì Brunelleschi, nel 1446, si celebrò la sua grandezza con un solenne e fastoso funerale, dopo il quale non solo il linguaggio non fu prolungato, ma i suoi edifici furono massacrati, offesi, sfigurati dal suoi stessi discepoli. Quando scomparve Michelangiolo, nel 1564, fu esaltato come genio titanico, supremo, gigantesco, ma l’accademia avvertì subito: nessuno tenti di imitarne le licenze e le eresie, era un’eccezione straordinaria che tale deve rimanere, in archivio. Quando si suicidò Borromini, nel 1667, analogo rituale: era sommo, sublime, sebbene un po’ svoltato di cervello, portiamolo in trionfo e poi dimentichiamolo al più presto. Lo stesso si è tentato di fare con Frank Lloyd Wright: in un primo tempo, l’International Style lo ha tacciato di romanticismo ottocentesco, inclinazione rurale inadatta alla civiltà industriale, e di individualismo contrario allo standard collettivo; più tardi, il lurido PostModern ha fatto di tutto per assimilarlo cancellandone l’identità e la memoria. Questa volta, però, l’esecrabile gioco non è riuscito. E’ bastata la presenza di cinquanta architetti e critici di tutto nel mondo, forse meno, per impedire il crimine e lo spreco inaudito. Trentotto anni dopo il 1446, cioè nel 1484, di Brunelleschi da tempo non si parlava più, trentotto anni dopo il 1564, cioè nel 1602, l’apporto di Michelangiolo architetto era quasi obliato; trentotto anni dopo il 1667, cioè nel 1705, il borromismo non esisteva neppure a livello epidermico e decorativo. Ma trentotto anni dopo il 1959, cioè nel 1997 1, Wright è rimasto illeso nella sua incalcolabile statura creativa, e la sua pressante ispirazione ha spinto la scrittura architettonica anche più avanti di lui, nel senso che ha affiancato, integrato e sostenuto la sua poesia con una prosa articolata, variegata, poli direzionata, versatile come quella di Pietilä, Utzon, Renaudie, Behnisch, Hecker, Libeskind Gehry e altri, cui va ascritto questo grandissimo merito: hanno strutturato un linguaggio che consente lo scambio intenso e fluido tra il messaggio irripetibile del genio e gli apporti democratici e popolari. Il tramonto del secolo assiste così al trionfo del Movimento Moderno e dell’architettura tout court. Il ciclo del manierismo, persistente dal 1527 a ieri sera, è finalmente esaurito. Non abbiamo più il bisogno di mimare il classicismo per insultarlo e distruggerlo; non servono più le mode pendolari tra l’umanesimo e romanticismo, tra regole e deroghe. Quanto è accaduto nell’ultimo decennio ha persino rovesciato la prospettiva storica. Prima, valevano le norme dottrinarie, punteggiate dalle eresie di rari, autentici spiriti creativi. Oggi, la storia c¡ appare innervata da gesti creativi che rendono idoli, dogmi, canoni armonici, tabù proporzionali, vitelli d’oro simmetrici non solo obsoleti, ma anche ridicoli. Il fronte della rivoluzione, della modernità ha prevalso. A questo punto, scruto nel vostro e nel mio animo un’obiezione: ammesso che quanto si è detto sia vero, per quanta gente lo è? Per cinquanta architetti, per cento? E gli altri, come possono captare col cervello e con lo stomaco la scrittura di grado zero? Come estendere tutte le conquiste dell’avanguardia? Una risposta la fornisce Roland Barthes, il teorico del “grado zero”, che precisa: “Nello sforzo di liberazione dal linguaggio letterario, ecco un’altra soluzione: creare una scrittura bianca, svincolata da ogni servitù … La scrittura di grado zero è in fondo una scrittura indicativa, se si vuole amodale … si tratta di superare la Letteratura (con la L maiuscola) affidandosi ad una lingua basica … Allora lo strumento non è più al servizio di un’ideologia… è la maniera di esistere del silenzio … ” Se la scrittura è veramente neutra, l’architettura del potere, classica, autoritaria, accademica, postmoderna, è vinta. Certo gli atti della rottura linguistica, i gesti veramente eversivi si trasmettono con estrema difficoltà. Si dice che l’architettura è fruita distrattamente, ma gli architetti stessi sono disattenti, indifferenti, non si accorgono nemmeno di quel che succede, tirano a campare per evitare rischi. Più ancora dei committenti, i professionisti oppongono una pervicace resistenza contro ogni novità, ogni suggestione alternativa. Quanto apprezzano davvero, e fino in fondo, il club Dipolo di Pietilä, le case popolari prive di qualsiasi angolo retto di Renaudie, lo stupefacente progetto di estensione dei Victoria & Albert Museum a Londra di Libeskind? Perché meravigliarsi che il “grado zero” della scrittura non abbia ancora varcato le barriere dell’incultura e della pseudocultura universitaria? Gli esempi di dilapidazione culturale si accumulano. Come ricorderete, per decenni il libro più diffuso e autorevole sull’architettura moderna è stato Space, Time and Architecture di Giedion. Ignorava William Morris e il movimento Arts & Craft, Gaudì, Mendelshon, Háring e tutto l’espressionismo; nella prima edizione, non nominava neppure Mies van der Rohe e Aalto. La cecità critica di Giedion ha tuttora, a distanza di oltre mezzo secolo, gravi conseguenze. Nel giugno scorso, parlando a Parigi nella sede dell’UNESCO, mi sono accorto che molti pregiudizi di Giedion persistono: pochissimi in Francia amano Gaudì, Háring, Mendelshon e Scharoun. L’operazione auspicata da Umberto Boccioni nel 1914 Unire le forze dei cubisti francesi, degli espressionisti tedeschi e dei futuristi italiani fallì, si che il futurismo soffocò in un ambito provinciale, e l’espressionismo tedesco è approdato in Italia solo pochi giorni fa, con l’esposizione appena inaugurata di Palazzo Grassi a Venezia. Non c’è scampo: se si vogliono salvare i valori, come siamo riusciti a fare con Wright, bisogna proclamarli senza timidezza e senza stancarsi. Ho accennato alle sfortune critiche di Brunelleschi, Michelangiolo e Borromini, poi a quelle di Gaudì, Mendelsohn e Scharoun. Ma qui a Modena dovete concedermi una digressione sull’eredità dilapidata di Lanfranco, il genio della cattedrale. Ecco, siamo nel 1099, neanche un secolo dall’inizio del secondo millennio, il cui linguaggio è stato segnato a Milano dall’impianto della basilica ambrosiana. Lanfranco ne afferra la rivoluzionaria originalità, il modo nuovo di pensare l’architettura per quantità tridimensionali, massicce campate poggianti su pilastri compositi che sostengono archi longitudinali e trasversali, con volte a crociera cupoliformi innervate da robusti costoloni. A contatto diretto delle ultime manifestazioni del “grado zero” altomedievale, date dal presbiterio e dall’abside, risuona, traballante ma non balbettante, la nuova lingua romanica con i suoi “pregnanti plessi di energie”, scrive Ragghianti, con la “tesa nervatura elastica della forma” carezzata da una luce proveniente solo dalla facciata. Al cospetto dell’armatura dinamica dell’organismo lombardo, Lanfranco subisce il fascino di “un’autorità senza pari di quell’austerità vitale, erompente, che contrassegna questi uomini della prima età comunale” .

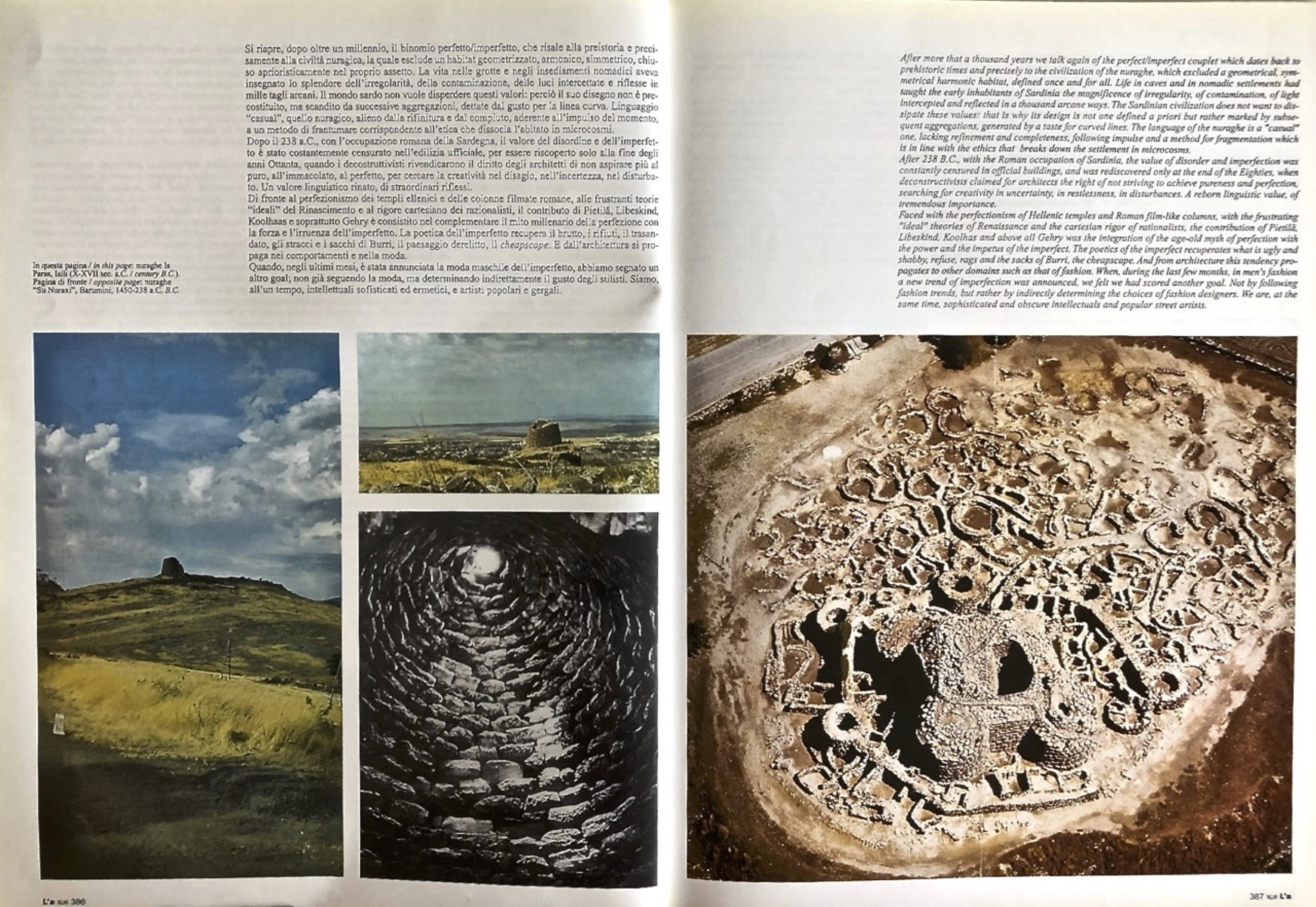

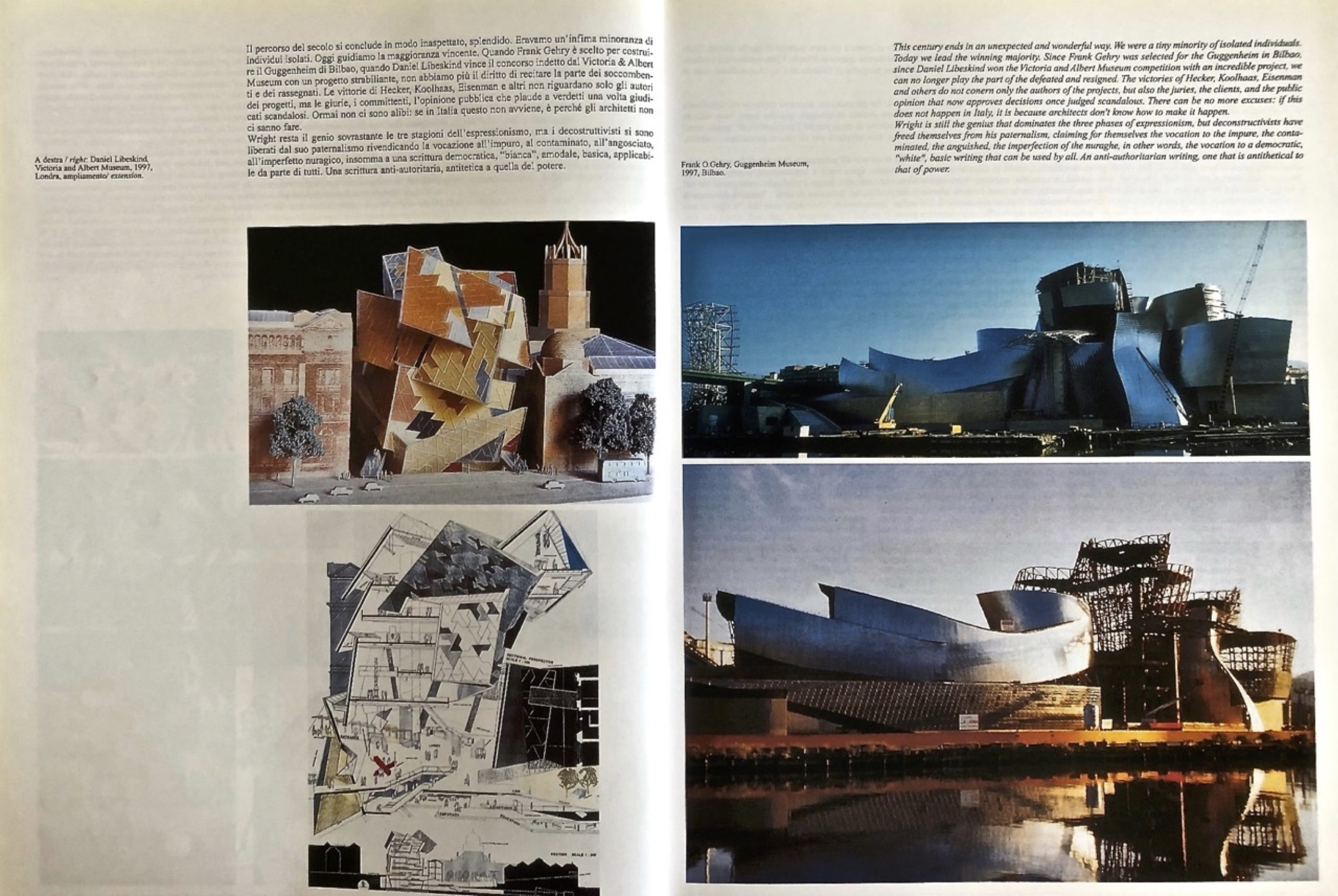

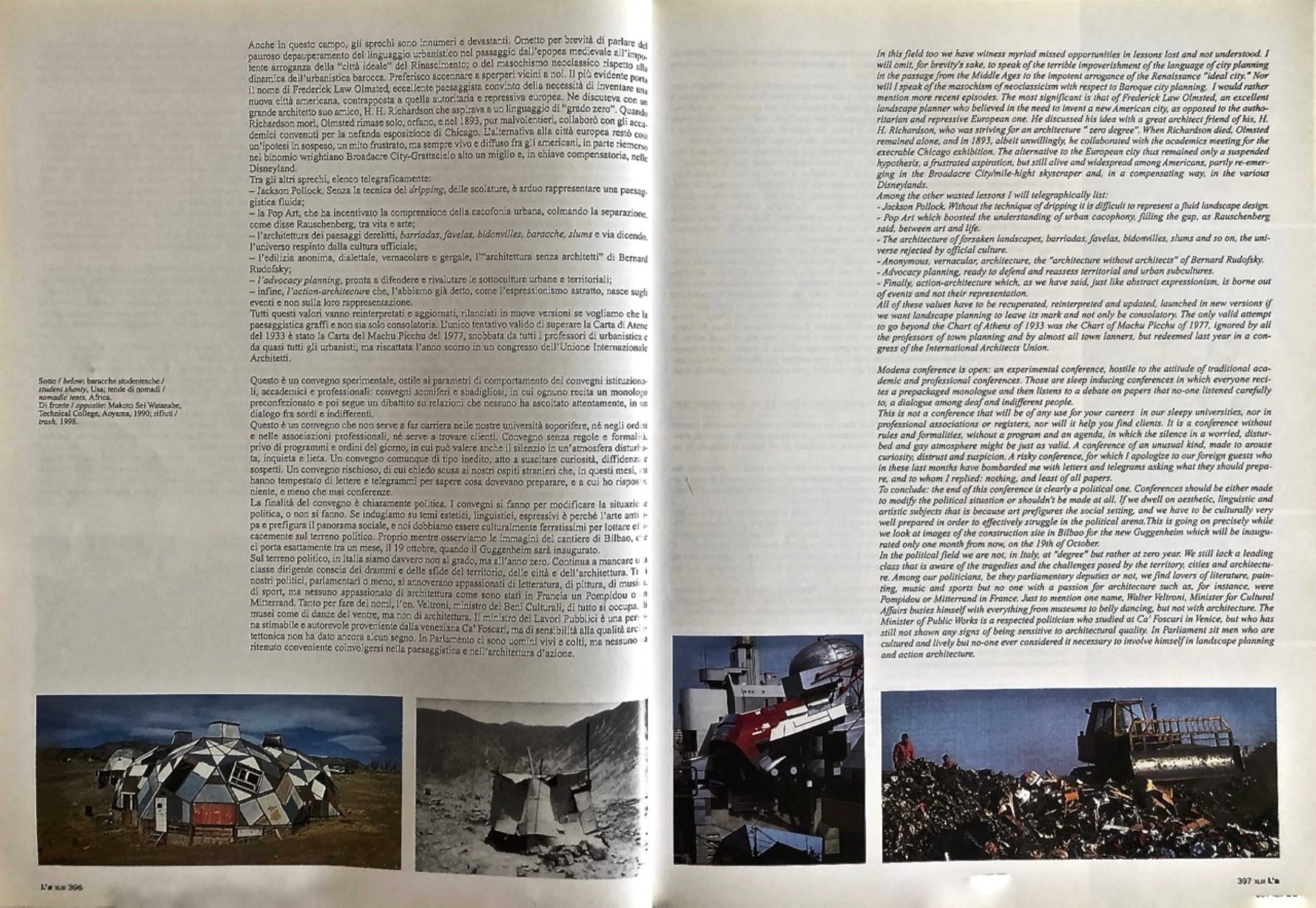

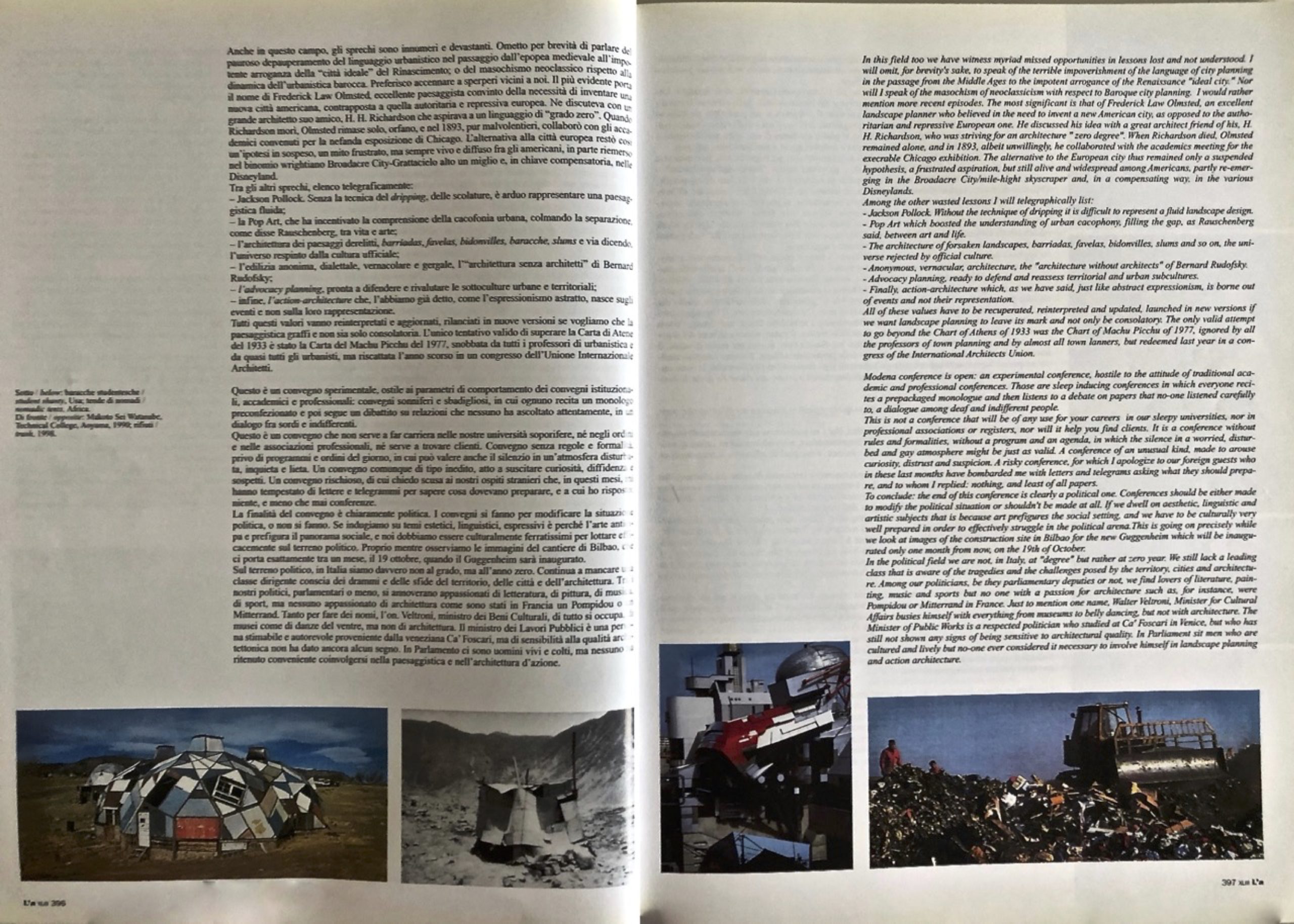

Lanfranco, però, non a caso denominato mirabilis artifex e mirificus aedificator, non intende ribadire le formule milanesi. Si pone un problema linguistico di immensa portata: quello di integrare la scoperta delle campate tridimensionali con un involucro adeguato, che analizzi, scomponga, ritagli, affetti il muro tradizionale, onde inverare un rapporto interni/esterno o dentro/fuori, affatto trascurato a S. Ambrogio. Opina Ragghianti che, allo “spirito lirico e contemplativo” di Lanfranco, Sant’Ambrogio doveva fare l’effetto di “una belva accucciata, repressa, ma pronta allo scatto”, per realizzare il quale urgeva il gesto di un “estro indipendente”. Al limite, in questa fase, le crociere sono secondarie; bastano gli archi trasversali che scandiscono i ritmi di S. Miniato a Firenze. La sfida sostanziale della cattedrale modenese è di natura espressionista: si tratta di recuperare, elaborandola, la terza dimensione materica. Ed ecco il colpo di genio la “cintura di arcature includenti loggette trifore praticabili, che circonda e fascia l’intero corpo inferiore dell’edificio, comprese le absidi e la facciata”. Un’ossatura, “una muscolatura plastica” insisto, praticabile. L’ossessivo scavo nello spessore, nella stratificazione del muro non è mosso da mere esigenze estetiche, come accadrà nei loggiati sovrapposti dell’architettura pisana, aretina e lucchese. A Modena l’ecclesia è “munita”, non appartiene solo a Dio e al clero, si laicizza, serve alla difesa dei cittadini, che possono rifugiarsi nella cattedrale, nei suoi spazi e anche nelle sue mura, trasformandone le gallerie in cammini di ronda, sorvegliando il territorio da ogni lato, con un controllo urbano a 360 gradi. Una cattedrale democratica, funzionale anche rispetto all’al di qua. Quando sette anni dopo, nel 1106, Lanfranco ha completato il suo lavoro, lo scenario dell’architettura è cambiato. Vige una libertà di moduli spaziali, tanto che si possono abolire i matronei dando luogo a sovrapposizioni prospettiche ancora stupefacenti. La luce può invadere l’interno. Il dentro e il fuori si identificano. La materia si arricchisce, abbandona la monotonia per avvalersi dell’arenaria e della pietra d’Istria o del bianco di Verona. Caratteristica inconfondibile è, per Quintavalle, “la reinvenzione della emicolonne addossate, legate da arcate che chiudono in alto una trifora, emicolonne che non hanno precedenti nella zona né fuori e che escono da una coscienza storica delle funzioni e del rapporto con il centro urbano”. Questa lunga digressione, di cui mi scuso, era indispensabile per porsi l’interrogativo: dopo tale evasione linguistica cosa accadde? Quale è stata l’eredità di Lanfranco? Nessuna, o quasi. Dopo il terremoto del 1117, il duomo di Modena paradigma della costruzione delle cattedrali di Parma, Piacenza, Cremona, dell’abbazia di Nonantola e, poco più tardi, delle cattedrali di Ferrara e Borgo San Donnino e di San Zeno a Verona. Risultato? Nessuno sembra aver neppure afferrato del messaggio lanfranchiano. Al duomo di Modena è mancato un convegno simile a questo, che ne proclamasse l’immagine. Dieci anni fa, nell’atmosfera puteolenta del PostModern, nessuno poteva credere a un rilancio vigoroso ed esplosivo della modernità, quale si è verificato nel 1988 con la mostra del decostruttivismo a New York. Nessuno, salvo cinquanta architetti e critici decisi a non mollare. E’ sbalorditivo anche per chi ne è stato uno dei protagonisti: questo convegno sancisce una vittoria epocale, la sconfitta della viltà accademica, scolastica, classicista e/o postmoderna. Si riapre, dopo oltre un millennio, il binomio perfetto/imperfetto, che risale alla preistoria e precisamente alla civiltà nuragica, la quale esclude un habitat geometrizzato, armonico, simmetrico, chiuso aprioristicamente nel proprio assetto. La vita nelle grotte e negli insediamenti nomadici aveva insegnato lo splendore dell’irregolarità, della contaminazione, delle luci intercettate e riflesse in mille tagli arcani. Il mondo sardo non vuole disperdere questi valori: perciò il suo disegno non è precostituito. ma scandito da successive aggregazioni, dettate dal gusto per la linea curva. Linguaggio “casual”, quello nuragico, alieno dalla rifinitura e dal compiuto, aderente all’impulso del momento, a un metodo di frantumare corrispondente all’etica che dissocia l’abitato dai microcosmi. Dopo il 238 a.C., con l’occupazione romana della Sardegna, il valore del disordine e dell’imperfetto è stato costantemente censurato nell’edilizia ufficiale, per essere riscoperto solo alla fine degli anni Ottanta, quando ¡ decostruttivisti rivendicarono il diritto degli architetti di non aspirare più al puro, all’immacolato, al perfetto, per cercare la creatività nel disagio, nell’incertezza, nel disturbato, Un valore linguistico rinato, di straordinaria portata. Di fronte al perfezionismo dei templi ellenici e delle colonne filmate romane, alle frustranti teorie ideali del Rinascimento e al rigore cartesiano dei razionalisti, il contributo di Pietilä, Libeskind, Koolhaas e soprattutto Gehry è consistito nel completare il mito millenario della perfezione con la forza e l’irruenza dell’imperfetto. La poetica dell’imperfetto ricupera il brutto, i rifiuti, il trasandato, gli stracci e i sacchi di Burri, il paesaggio derelitto, il cheapscape. E dall’architettura s¡ propaga nei comportamenti e nella moda. Quando, negli ultimi mesi, è stata annunciata la moda maschile dell’imperfetto, abbiamo segnato un altro goal; non già seguendo la moda ma determinando indirettamente il gusto degli stilisti. Siamo, all’un tempo, intellettuali sofisticati ed ermetici, e artisti popolari e gergali. Ricapitoliamo il percorso del secolo, il cui senso risulta capovolto rispetto a quello di dieci anni fa. Allora, l’espressionismo appariva una deroga conclusa nel 1924 con il trionfo del razionalismo. Oggi la prospettiva storica e invertita, l’espressionismo occupa l’intero secolo sfociando in quell’ “actionarchitecture” che qualifica anche il nostro operare. Abbiamo tre stagioni dell’espressionismo. La prima, pionieristica, dominata dal genio di Anton Gaudì. La seconda, storica, impersonata da Bruno Taut, Mendelshon, Haaring, Finsterlin e Scharoun, con apporti di Poelzig, Behrens, Gropius e Mies. L’espressionismo non muore nel 1924, entra in letargo per risvegliarsi nei tardi anni Trenta, in funzione di critica e superamento dell’International Style. Alvar Aalto, nel padiglione finlandese di New York 1939, riapre clamorosamente i temi dell’espressionismo e li conferma nell’impianto ondulato e ascendente dei dormitori studenteschi del MIT a Cambridge, Mass. Ma è Le Corbusier che, nell’urlo blasfemo di Ronchamp, fracassa principi, grammatica e sintassi razionalisti. Con una generosità che non ha riscontro nella storia, smentisce se stesso, le teorie elaborate dal 1921, i pilotis come il tettogiardíno, la griglia e il Modulor, lacera norme e codici senza sostituirli, lasciando attoniti e smarriti i suoi discepoli, Niemeyer, Candilis, Wogenscky e migliaia di seguaci nel mondo. Il terremoto informale ed espressionista di Ronchamp, reiterato nel padiglione Philips di Bruxelles 1958 e non mai sedato, è riesploso a intermittenze, nel TWA Terminal di Eero Saarinen a New York, nella Endless House di Kiesler, nei lavori di P¡etilae, Utzon, Renaudíe, Micheluccí, Ricci e D’Olivo, nel “brutalismo” inglese e in quello di Viganò, in mille rivoli ed episodi degli anni Sessanta e Settanta. Nei primi anni Settanta sono formulate le “sette invarianti” del linguaggio moderno. Respinte dall’accademia, vengono largamente applicate dalla professione. Rovesciano la prospettiva. Prima, il linguaggio architettonico si basava su regole, ordini, paradigmi, codici, da cui eccettuavano gli atti creativi, generatori di nuove parole e sistemi di comunicazioni. Adesso, norme, precetti, tabù sono gettati nell’immondizia, le “invarianti” sono antiprescrittive, riguardano le deroghe, i No al programma edilizio fissato a priori, alla simmetria e all’assonanza, alla tridimensionalítà da un punto di vista privilegiato, alle scatole chiuse e isolate, alle strutture tradizionali, allo spazio statico, contemplato e non vissuto, alla discontinuità tra edificio, città e paesaggio. Le “sette invarianti” scaturiscono da precise esperienze: di Wíllíam Morris (Elenco dei contenuti e delle funzioni), dell’Art Nouveau e del Bauhaus (asimmetria e dissonanze), dell’espressionismo di Gaudì, MendeIsohn e Scharoun (tridimensionalità antiprospettica), del movimento De St¡il di Theo van Doesburg (scomposizione quadridimensionale), delle strutture in aggetto, a guscio e membrana dell’ingegneria più avanzata, del genio di Write (spazio temporalizzato), delle moderne acquisizioni urbanistiche (continuum territoriale). Alla fine degli anni Settanta eravamo alla vigilia di una stagione di “grado zero”, di quell’ “architettura d’azione” che sgorga dagli eventi e non dalla loro rappresentazione. Il processo fu bloccato dal dilagante rigurgito PostModem, estremo tentativo di fermare il corso della modernità. Quasi dieci anni perduti tra evasioni e cinismi, luridume ideologico e imbrogli storicocritici. E’ per questo che il decostruttivismo del 1988 ha assunto una straordinaria importanza: nel giro di ventiquattro ore, ha liquidato il Post Modern, recuperando le conquiste del primo e secondo espressionismo, da Gaudì a Bruce Goff, e inaugurandone la terza stagione. Il percorso del secolo si conclude in modo inaspettato, splendido. Eravamo un’infima minoranza di individui isolati. Oggi guidiamo la maggioranza vincente. Quando Frank Gehry è scelto per costruire il Guggenheim di Bilbao, quando Daniel Libeskind vince il concorso indetto dal Victoria & Albert Museum con un progetto strabiliante, non abbiamo più il diritto di recitare la parte degli sconfitti e dei rassegnati. Le vittorie di Hecker, Koolhaas, Eisenman e altri non riguardano solo gli autori dei progetti, ma le giurie, i committenti, I’opinione pubblica che approva verdetti una volta giudicati scandalosi. Ormai non ci sono alibi: se in Italia questo non avviene, è perché gli architetti non ci sanno fare. Wright resta il genio sovrastante le tre stagioni dell’espressionismo, ma i decostruttivisti si sono liberati dal suo paternalismo rivendicando la vocazione all’impuro, al contaminato, all’angosciato, all’imperfetto nuragico, insomma a una scrittura democratica, “bianca”, amodale, basica, applicabile da parte di tutti. Una scrittura antiautoritaria, antitetica a quella del potere. Procediamo. Il discorso nuragico dell’imperfetto ci porta a un altro spettro di quella civiltà: l’impulso antiurbano, testimoniato da settemila unità turrite sparse nell’isola. CittàTerritorio a vastissima scala, in un certo senso reinventata da Wright nel progetto di Broadacre City. Approdiamo così al tema della paesaggistica, sul quale non intendo trattenermi a lungo, in quanto vi sono altri che possono farlo meglio di me. Urbanistica = Mondrian. Paesaggistica = Pollock. Se gli architetti avessero registrato il significato dell’espressionismo astratto americano, avrebbero evitato di sprecare qualche anno. Non solo lo zoning, ma tutta la metodologia del piano urbanistico è in crisi, poiché l’architettura di “grado zero” preme, batte infuriata, chiede e pretende libertà, non sopporta più di essere incasellata, coartata, stretta entro confini, determinata dal di fuori. Già cinquant’anni fa, nel 1947, Giuseppe Samonà muoveva all’urbanistica l’accusa di fermarsi a indirizzare traffici, anelli di circolazione e arroccamento, spazi verdi e lottizzazioni, dimenticando gli edifici, la casa che, scriveva, “sarà quel volume che sarà, alto, lungo e profondo come prescritto nel regolamento, ove la casa è niente altro che un profilo, un fantasma di casa”. Samonà denunciava una frattura tra il piano organico e il suo nucleo fondamentale” dato dalle case che, a rigor di termini avrebbero dovuto formare materia a priori di analisi”. E insisteva: si cade nell’errore che vincoli pregiudiziali “condannino le case entro una trama antiumana, che darà aspetto antiumano al paesaggio di case costituito come ambiente per l’uomo moderno”; o, peggio, condannerà gli organismi di quelle case a “vizi di sostanza che li rendono antiumani”. Le proteste contro la struttura attuale della disciplina urbanistica si moltiplicano in migliaia di libri, saggi e congressi. il piano s’illude di governare l’ambiente, ma in effetti è travolto perché svincolato da previsioni architettoniche di qualità. Nasce così spontanea la tendenza impersonata dall’espressionismo, di liquidare il piano urbanistico restituendo piena libertà all’edilizia. Tanto più in considerazione del fatto che, da Bomarzo a Disneyland, le licenze individualistiche e capricciose non hanno causato danni paragonabíli a quelli degli ordini astratti, degli standard e delle norme generali. Lo iato fra architettura e urbanistica è stato da tempo colmato mediante il concetto di “urbatettura”, ma questo serve scarsamente se non si effettua il trapasso di scala alla paesaggistica, all’impegno creativo sul territorio. Se finora, per convenzione teorica, l’urbanistica ha preceduto l’architettura, adesso dobbiamo invertire la sequenza, affinché gli assetti territoriali scaturiscano dal basso, democraticamente, senza più distinzioni conflittuali tra esigenze collettive e private, senza fughe evasive nelle nozioni di luogo e contesto. La nuova progettualità territoriale non può appagarsi di un’autoproclamazione; deve trovare i suoi agganci legislativi ed operativi. Forse non poteva prevalere prima dell’affermazione dell’architettura di “grado zero”. Ma, ora che questa è consolidata, la lotta per la libertà creativa del paesaggio e del territorio non ha motivo di essere procrastinata. Le idee in materia sono assai confuse. La paesaggistica ricerca una sua identità, diversa dall’arte dei giardini e della pianificazione regionale. Faccio due esempi: il Congress for New Urbanism, che si è tenuto a Toronto limitandosi a discutere di quartieri suburbani, e l’inno alle nuove città estremo orientali fatto da Rem Koolhaas in tono più fideistico che motivato. La confusione è notevole ovunque nel mondo. Anche in questo campo, gli sprechi sono innumeri e devastanti. Ometto per brevità di parlare del pauroso depauperamento del linguaggio urbanistico nel paesaggio dell’epopea medievale all’impotente arroganza della “città ideale” del Rinascimento; o del masochismo neoclassico rispetto alla dinamica dell’urbanistica barocca. Preferisco accennare a sperperi più vicini a noi. Il più evidente porta il nome di Frederick Law Olmsted, eccellente paesaggista convinto della necessità di inventare una nuova città americana, contrapposta a quella autoritaria e repressiva europea. ne discuteva con un grande architetto suo amico, H.H. Richardson, che ricercava un linguaggio di “grado zero”. Quando Richardson morì, Olmsted rimase solo, orfano, e nel 1893, pur malvolentieri, collaborò con gli accademici convenuti¡ per la nefanda esposizione di Chicago. L’alternativa alla città europea rimase così¡ un’ipotesi in sospeso, un’aspirazione frustrata, ma sempre viva e diffusa tra gli americani, in parte riemersa nel binomio Broadacre City/grattacielo alto un miglio e, in chiave compensatoria, nelle Disneyland. Tra gli altri sprechi elenco telegraficamente: · Jackson Pollock. Senza la tecnica del dripping, delle scolature, è arduo rappresentare un paesaggistica fluida; · la Pop Art, che ha incentivato la comprensione della cacofonia urbana, colmando la separazione, come disse Rauschenberg, tra arte e vita; · l’architettura dei paesaggi derelitti, barriadas, favelas, bidonvilles, baracche, slums e via dicendo, l’universo respinto dalla cultura ufficiale; l’edilizia anonima, dialettale, vernacolare e gergale. l’architettura senza architetti di Bernard Rudofsky; · l’advocacy planning, pronta a difendere e rivalutare le sottoculture urbane e territoriali; · infine l’actionarchitecture che, abbiamo già detto, come l’espressionismo astratto, nasce sugli eventi e non sulla loro rappresentazione. Tutti questi valori vanno recuperati, reinterpretati e aggiornati, rilanciati in nuove versioni se vogliamo che la paesaggistica graffi e non sia solo consolatoria. L’unico tentativo valido di superare la Carta di Atene del 1933 è stato la Carta del Machu Pícchu del 1977, snobbata da tutti i professori di urbanistica e da quasi tutti gli urbanisti, ma riscattata l’anno scorso in un congresso dell’Unione Internazionale Architetti. Cari amici, dichiaro aperto il convegno di Modena. Un convengo sperimentale, comunque ostile ai parametri di comportamento dei convegni istituzionali, accademici e professionali; convegni sonniferi e sbadigliosi, in cui ognuno recita un monologo preconfezionato e poi segue un dibattito su relazioni che nessuno ha ascoltato con attenzione, dialogo tra sordi e indifferenti. Questo è un convegno che non serve a far carriera nelle nostre università soporifere, né negli ordini e nelle associazioni professionali, ne serve a trovare clienti. Convegno senza regole e formalità, privo di programma e di ordine del giorno, in cui può valere anche il silenzio in un’atmosfera disturbata, inquieta e lieta. Un convegno comunque di tipo inedito atto a suscitare curiosità, diffidenza e sospetti. Un convegno rischioso di cui chiedo scusa a voi e principalmente agli ospiti stranieri che in questi mesi mi hanno tempestato di lettere e telegrammi per sapere cosa dovevano preparare, e a cui ho risposto niente, e meno che mai conferenze. Giungo alla conclusione. La finalità è chiaramente politica. I convegni si fanno per modificare la situazione politica, o non si fanno. Se indugiamo su temi estetici, linguistici, espressivi è perché l’arte anticipa e prefigura il panorama sociale, e noi dobbiamo essere culturalmente ferratissimi per lottare efficacemente sul terreno politico. Su questo terreno, in Italia siamo davvero non al grado ma all’anno zero. Continua a mancare una classe dirigente conscia dei drammi e delle sfide del territorio, appassionati di letteratura, di pittura, di musica, di sport, ma nessuno appassionato di architettura come sono stati in Francia un Pompidou o un Mitterand. Tanto per fare nomi, l’on. Veltroni, ministro dei beni culturali, di tutto si occupa, di musei e di danze del ventre, ma non di architettura. Il ministro dei Lavori Pubblici, è una personalità stimabile e autorevole proveniente dalla veneziana Ca’ Foscari, ma di sensibilità alla qualità architettonica, non ne ha dato alcun segno. In Parlamento ci sono uomini vivi e colti, ma nessuno ha ritenuto opportuno coinvolgersi nella paesaggistica e nell’architettura d’azione. E’ nostro compito mobilitarci per mutare questa incredibile arretratezza rispetto al mondo. Abbiamo motivo di nutrire fiducia, perché, grazie soprattutto al governo Prodi, siamo in Europa e possiamo agire a livello europeo per colmare le lacune italiche. Nell’immediato dopoguerra, l’APAO (Associazione per l’architettura Organica) vinse battaglie fondamentali: quelle alle fosse Ardeatine e del blocco frontale della Stazione Termini a Roma, quella del rinnovamento dell’Istítuto Nazionale di Urbanistica poi presieduto da Adriano Olivetti, quelle di una significativa presenza nei programmi dell’INA CASA e dell’UNRRA Casas, e nell’insegnamento universitario. Nell’APAO eravamo in pochi, ma dietro di noi, spiravano il vento e il profumo del Partito d’Azione e nuclei comunisti e cattolici decisi a non farsi burocratizzare. Nel 1959 nacque l’InArch che, per trentotto anni, ha tenuto viva la cultura architettonica con riunioni settimanali gli ormai celebri “ Lunedì dell’architettura” mostre, concorsi, convegni, congressi, una pluralità di iniziative, e ora è in fase di espansione, affiancata da riviste, collane di tascabili, rubriche in settimanali. L’InArch si è sviluppata all’insegna di una collaborazione tra forze culturali e forze economiche; si può dire che questo convegno, sponsorizzato dall’industria Mirage, sia frutto indiretto dell’azione dell’InArch. Quando ai Lavori Pubblici c’era un leader come Fiorentino Sullo, con Ugo La Malfa ministro della Programmazione, la Conferenza Nazionale dell’Edilizia gestita dall’InArch maturò una strategia di interventi che dovremmo riesaminare e aggiornare. Le conquiste culturali ~ paesaggistica e “ grado zero” del linguaggio architettonico ~ coincidono con la ripresa dell’attività edilizia programmata dal governo. Siamo alla vigilia di un periodo di prosperità professionale e dobbiamo essere pronti a gestirlo calamitando gli industriali e gli imprenditori più illuminati, le forze sindacali più disponibili al nuovo, gli uomini politici determinati a creare una classe dirigente di livello europeo. Noi chiediamo: ·una legge quadro sull’architettura, almeno pari a quelle vigenti in Francia e nei più avanzati paesi europei; ,a una reinvenzione del Ministero dei Lavori pubblici, che è un pachiderma accovacciato su se stesso; ·un radicale ripensamento delle funzioni delle Soprintendenze, monarchie assolute capaci di rovinare capolavori come il Palazzo dei Diamanti di Ferrara, e incapaci di affrontare il restauro di un monumento come il Colosseo; ·una presa di coscienza dei temi ambientali, architettonici e territoriali da parte del Ministero dei Beni Culturali e degli enti locali, regioni province e comuni, la cui attività vedi il caso di Roma è caratterizzata dalla mancanza di fantasia, dell’inabilità a creare una visione globale, un’immagine del futuro della capitale; ·un riesame degli slogan, delle frasi fatte, dei pregiudizi diffusi, della pedonalizzazione indiscriminata dei centri storici all’esclusione di interventi moderni nei loro tessuti. Chiediamo tutto questo e siamo convinti di poterlo ottenere. Lungi da noi, dopo la tragica esperienza dei paesi dell’est e l’ambigua politica dei comunisti, identificare la sinistra con la cultura, ma è certo che la presenza della sinistra al governo offre spunti e incentivi nuovi, che dobbiamo utilizzare. Chiudo in chiave personale. ho quasi ottant’anni, sto benissimo, con la Storia e Controstoria dell’architettura in Italia ho completato il mio programma di lavoro, gioco a tennis tutte le mattine. Dal 1943 mi considero un sopravvissuto, essendo sfuggito senza motivo allo sterminio della mia gente. Quindi penso alla morte serenamente, al modo di Benedetto Croce, il quale narrava che, quando gli capitava di pensare alla morte, si ricordava di un suo amico, chirurgo napoletano, che mentre operava, sentendosi mancare, prese il bisturi. lo consegnò ad un suo aiuto e disse: “Continua tu”. lo sono felice perché so che, in qualsiasi momento, sentendomi mancare, posso rivolgermi a voi, dicendo: “Continua tu, tu. Tu”.

Fonte : prima edizione in Antithesi Giornale Web di Critica dell’Architettura , a cura di Sandro Lazier e Paolo Ferrara

La relazione con le relative immagini pubblicate su Bruno Zevi, Landscape and the zero degree of architectural language, Canal&Stamperia editrice, Venezia 1999 e su «l’Architettura » n. 503-506 sono disponibili qui in pdf