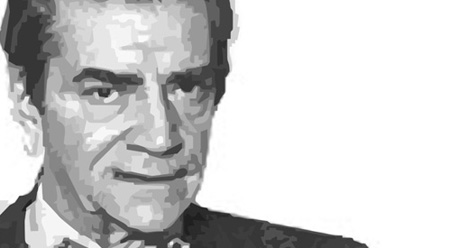

Il 9 gennaio 2000 moriva Bruno Zevi.

Vorrei ricordarlo con le sue parole, espresse in occasione del convegno di Modena del 19 settembre 1997. Ho estratto alcuni brani che credo rilevanti per quello che Zevi pensava allora e per quello che è accaduto nei successivi dieci anni dalla sua morte.

Non voglio parlare di un’eredità scomoda, e per questo sempre minacciata d’oblio, quanto di quella sorta di redenzione, seguita alla sua morte, di cui ha goduto la mediocrità generale della cultura architettonica italiana. Parlo di quella influente che, malgrado i fallimenti e i disastri procurati in passato, ha tuttora l’autorità di orientare la cultura istituzionale, destinando ad essa incarichi telecomandati e risorse economiche pubbliche; che occupa università, riviste e convegni infischiandosene del confronto al quale dovrebbe essere tenuta perlomeno per decenza intellettuale; che, quando Zevi era in vita, avrebbe sicuramente evitato di citarlo a sproposito o incautamente come invece è avvenuto e come, quando ne è venuto a conoscenza, questo giornale ha denunciato.

Invito pertanto i lettori a rileggere quanto Zevi scrisse in quell’occasione perché non abbia a perdersi nemmeno un frammento della sua passione e dedizione. Tira su il morale e ci aiuta a superare le difficoltà solo con la gioia della sua scrittura.

E, soprattutto, ci fa riflettere sulla situazione attuale, nella quale la chiarezza dei pensieri (e della scrittura) sembra aver lasciato il posto ad una foschia concettuale dove tutto è consentito, digeribile o indigesto che sia, purché abbia rilevanza mediatica e convenga un poco a tutti.

Dal discorso introduttivo del congresso di modena del 19/9/1997

“Quanto è accaduto nell’ultimo decennio ha persino rovesciato la prospettiva storica. Prima, valevano le norme dottrinarie, punteggiate dalle eresie di rari, autentici spiriti creativi. Oggi, la storia c¡ appare innervata da gesti creativi che rendono idoli, dogmi, canoni armonici, tabù proporzionali, vitelli d’oro simmetrici non solo obsoleti, ma anche ridicoli. Il fronte della rivoluzione, della modernità ha prevalso. A questo punto, scruto nel vostro e nel mio animo un’obiezione: ammesso che quanto si è detto sia vero, per quanta gente lo è? Per cinquanta architetti, per cento? E gli altri, come possono captare col cervello e con lo stomaco la scrittura di grado zero? Come estendere tutte le conquiste dell’avanguardia? Una risposta la fornisce Roland Barthes, il teorico del “grado zero”, che precisa: “Nello sforzo di liberazione dal linguaggio letterario, ecco un’altra soluzione: creare una scrittura bianca, svincolata da ogni servitù … La scrittura di grado zero è in fondo una scrittura indicativa, se si vuole amodale … si tratta di superare la Letteratura (con la L maiuscola) affidandosi ad una lingua basica … Allora lo strumento non è più al servizio di un’ideologia… è la maniera di esistere del silenzio … ” Se la scrittura è veramente neutra, l’architettura del potere, classica, autoritaria, accademica, postmoderna, è vinta.”

“Dieci anni fa, nell’atmosfera puteolenta del PostModern, nessuno poteva credere a un rilancio vigoroso ed esplosivo della modernità, quale si è verificato nel 1988 con la mostra del decostruttivismo a New York. Nessuno, salvo cinquanta architetti e critici decisi a non mollare. E’ sbalorditivo anche per chi ne è stato uno dei protagonisti: questo convegno sancisce una vittoria epocale, la sconfitta della viltà accademica, scolastica, classicista e/o postmoderna.”

“…il valore del disordine e dell’imperfetto è stato costantemente censurato nell’edilizia ufficiale, per essere riscoperto solo alla fine degli anni Ottanta, quando ¡ decostruttivisti rivendicarono il diritto degli architetti di non aspirare più al puro, all’immacolato, al perfetto, per cercare la creatività nel disagio, nell’incertezza, nel disturbato. Un valore linguistico rinato, di straordinaria portata. Di fronte al perfezionismo dei templi ellenici e delle colonne filmate romane, alle frustranti teorie ideali del Rinascimento e al rigore cartesiano dei razionalisti, il contributo di Pietilä, Libeskind, Koolhaas e soprattutto Gehry è consistito nel completare il mito millenario della perfezione con la forza e l’irruenza dell’imperfetto. La poetica dell’imperfetto ricupera il brutto, i rifiuti, il trasandato, gli stracci e i sacchi di Burri, il paesaggio derelitto, il cheapscape. E dall’architettura si propaga nei comportamenti e nella moda.”

“Siamo, all’un tempo, intellettuali sofisticati ed ermetici, e artisti popolari e gergali.”

“Alla fine degli anni Settanta eravamo alla vigilia di una stagione di “grado zero”, di quell’ “architettura d’azione” che sgorga dagli eventi e non dalla loro rappresentazione. Il processo fu bloccato dal dilagante rigurgito PostModem, estremo tentativo di fermare il corso della modernità. Quasi dieci anni perduti tra evasioni e cinismi, luridume ideologico e imbrogli storicocritici.”

“Le proteste contro la struttura attuale della disciplina urbanistica si moltiplicano in migliaia di libri, saggi e congressi. il piano s’illude di governare l’ambiente, ma in effetti è travolto perché svincolato da previsioni architettoniche di qualità. Nasce così spontanea la tendenza impersonata dall’espressionismo, di liquidare il piano urbanistico restituendo piena libertà all’edilizia. Tanto più in considerazione del fatto che, da Bomarzo a Disneyland, le licenze individualistiche e capricciose non hanno causato danni paragonabíli a quelli degli ordini astratti, degli standard e delle norme generali. Lo iato fra architettura e urbanistica è stato da tempo colmato mediante il concetto di “urbatettura”, ma questo serve scarsamente se non si effettua il trapasso di scala alla paesaggistica, all’impegno creativo sul territorio. Se finora, per convenzione teorica, l’urbanistica ha preceduto l’architettura, adesso dobbiamo invertire la sequenza, affinché gli assetti territoriali scaturiscano dal basso, democraticamente, senza più distinzioni conflittuali tra esigenze collettive e private, senza fughe evasive nelle nozioni di luogo e contesto. La nuova progettualità territoriale non può appagarsi di un’autoproclamazione; deve trovare i suoi agganci legislativi ed operativi.”

“Siamo alla vigilia di un periodo di prosperità professionale e dobbiamo essere pronti a gestirlo calamitando gli industriali e gli imprenditori più illuminati, le forze sindacali più disponibili al nuovo, gli uomini politici determinati a creare una classe dirigente di livello europeo. Noi chiediamo:

– una legge quadro sull’architettura, almeno pari a quelle vigenti in Francia e nei più avanzati paesi europei;

– una reinvenzione del Ministero dei Lavori pubblici, che è un pachiderma accovacciato su se stesso;

– un radicale ripensamento delle funzioni delle Soprintendenze, monarchie assolute capaci di rovinare capolavori come il Palazzo dei Diamanti di Ferrara, e incapaci di affrontare il restauro di un monumento come il Colosseo;

– una presa di coscienza dei temi ambientali, architettonici e territoriali da parte del Ministero dei Beni Culturali e degli enti locali, regioni province e comuni, la cui attività vedi il caso di Roma è caratterizzata dalla mancanza di fantasia, dell’inabilità a creare una visione globale, un’immagine del futuro della capitale;

– un riesame degli slogan, delle frasi fatte, dei pregiudizi diffusi, della pedonalizzazione indiscriminata dei centri storici all’esclusione di interventi moderni nei loro tessuti.

Chiediamo tutto questo e siamo convinti di poterlo ottenere.”

“Se indugiamo su temi estetici, linguistici, espressivi è perché l’arte anticipa e prefigura il panorama sociale, e noi dobbiamo essere culturalmente ferratissimi per lottare efficacemente sul terreno politico. Su questo terreno, in Italia siamo davvero non al grado ma all’anno zero. Continua a mancare una classe dirigente conscia dei drammi e delle sfide del territorio, appassionati di letteratura, di pittura, di musica, di sport, ma nessuno appassionato di architettura come sono stati in Francia un Pompidou o un Mitterand.”

“Dal 1943 mi considero un sopravvissuto, essendo sfuggito senza motivo allo sterminio della mia gente. Quindi penso alla morte serenamente, al modo di Benedetto Croce, il quale narrava che, quando gli capitava di pensare alla morte, si ricordava di un suo amico, chirurgo napoletano, che mentre operava, sentendosi mancare, prese il bisturi, lo consegnò ad un suo aiuto e disse: “Continua tu“. Io sono felice perché so che, in qualsiasi momento, sentendomi mancare, posso rivolgermi a voi, dicendo: “Continua tu, tu. Tu“.